L’altro evento è una piccola "scoperta", di cui diremo fra poco.

Enrico de’ Conti Novelli da Bertinoro, patrizio di San Marino, figlio del grande e celebrato attore Ermete, nato a Pisa il 5 giugno del 1876 ma cittadino d’adozione di Firenze, fu una delle vittime più illustri della Seconda Guerra Mondiale. Morì infatti il 29 dicembre 1943, per un attacco di cuore, durante uno dei rari bombardamenti del Capoluogo toscano. Nella tragedia, forse, il Destino volle compiere un’opera pietosa: Yambo, artista fra i più eclettici, nutrito dalla Cultura e dallo spirito dell’Ottocento, innovatore negli anni dal ‘900 al 1940 ma nel miglior solco dell’Art Noveau, del Liberty, del Déco, non avrebbe potuto tollerare la banalità e la volgarità del Dopoguerra.

Yambo illustratore di libri - e di riviste, di "dispense", di racconti pubblicati sui giornali a fumetti - in uno stile che prendeva le mosse da Albert Robida, non avrebbe difatti potuto sopportare la "colonizzazione culturale" d’Oltreoceano, portata dal Cinema, dai comics, da altri mezzi di comunicazione di massa. Yambo scrittore, d’altra parte, si sarebbe trovato, dopo il conflitto, a combattere con un mondo infantile e adolescenziale disabituato ai romanzi e ai racconti "scritti", educato solo ai fumetti che poi avrebbe in gran parte abbandonato per piombare in un’incredibile sorta di completo "analfabetismo di ritorno".

Yambo autore di Narrativa Disegnata, infine, sarebbe stato ancora più deluso dal "mondo nuovo" sorto dopo il 1945: le sue favolose invenzioni grafiche avrebbero trovato sicuramente estraneo e ostile un mondo fatto solo di sceriffi plebei, di "super eroi" e di horror d’accatto.

Ma Yambo fu anche un grande giornalista. Già intorno al 1894 collaborava a "La Sera" di Milano, dove aveva iniziato a commentare i propri "pezzi" con degli espressivi "pupazzetti", in un’epoca in cui le foto sui giornali erano rare. Yambo fu poi a Roma, dove fondò il mensile illustrato chiamato appunto "Pupazzetto" (1901), pieno di un’ironia e a volte di un sarcasmo (vi si sbeffeggiava anche D’Annunzio) che restano ancora oggi memorabili. E a Roma Novelli cominciò a scrivere romanzi: già a sedici anni aveva pubblicato Dalla terra alle stelle, ma il suo capolavoro fu Le avventure di Ciuffettino, seguito da Due anni in velocipede, Gomitolino, Lo scimmiottino verde, Gli eroi del Gladiator, Capitan Fanfara e altri libri per ragazzi. In seguito si sarebbe rivolto anche ai "grandi", con romanzi illustrati densi di un umorismo moderno e a volte, addirittura, coraggioso. Diresse anche vari settimanali umoristici, e fu co-fondatore del celebre "Il Travaso". Collaborò anche a "Il Novellino", forse il primo "giornale a fumetti" italiano.

Poi, finalmente, fu la volta di Firenze. E al quotidiano "La Nazione" Yambo trovò una vera casa, vi si "insediò". Riempì le pagine del giornale con articoli di costume, cronache, e infine disegni, che gli valsero una grande popolarità.

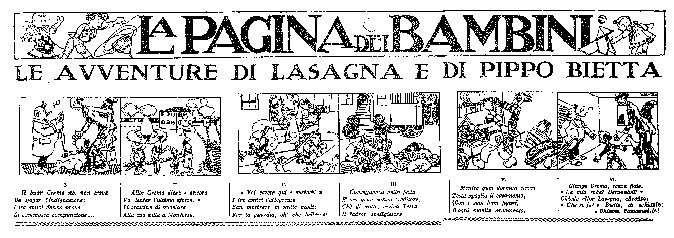

Qui si inserisce una nostra piccola "riscoperta", che getta nuova luce sull’attività "fumettistica" di Enrico Novelli. Da tempo si sapeva che su "La Nazione", nel 1920, Yambo aveva pubblicato delle autentiche "strisce" a fumetti: il figlio Mario, in varie pubblicazioni rievocative, ne aveva precisato anche il titolo, Le avventure di Lasagna e Pippo Bietta. Purtroppo, però, varie ricerche non avevano dato esito positivo, ed era lecito ritenere che si trattasse di una notizia imprecisa. Invece, una nostra ricerca nell’archivio del quotidiano fiorentino ha chiarito il piccolo mistero: Yambo curò interamente, almeno dall’ottobre al dicembre del 1919, una intera pagina di fumetti, giochi e racconti, dal titolo "La pagina dei bambini": usciva il giovedì, ma era inserita solo nell’edizione pomeridiana del giornale e quindi è assente in quasi tutte le raccolte consultabili del quotidiano. La pagina di Yambo si alternava a quella "delle signore", che usciva il martedì, ed era un autentico trionfo grafico, pieno di genialità e di invenzione.

Abbiamo quindi ritrovato Le disavventure di Lasagna e Pippo Bietta, dimenticate da quasi ottant’anni: i due antieroi, uno piccolissimo, quasi calvo e con gli occhi a palla, l’altro esile e lungo, cercano di campare alla meglio la giornata, finendo regolarmente per rovinare l’incauto riccone Crema, che tenta di aiutarli in ogni modo. La tavola-tormentone era tipica della tradizione del "Corriere dei Piccoli", dove era stata già portata a livelli straordinari da Antonio Rubino, Attilio Mussino, Sergio Tofano e altri pionieri: ma di Yambo, finora, non era stato possibile studiare esempi di fumetti così "precoci". Nella "Pagina dei bambini" abbiamo "scoperto" anche I Viaggi straordinarissimi d’ "Incerato", moro di nascita e fiorentino d’elezione, in cui - siamo ancora nel 1919 - al di là del preciso riferimento a Robida, appaiono episodicamente anche dei balloons, le "nuvolette" che escono dalla bocca dei personaggi. Si tratta, in entrambi i casi, di storielle fantasiose, piene di ritmo, di "modernità" (automobili, dirigibili, aerei) e di piccole crudeltà, comuni nei "proto-fumetti" di quegli anni.

Non fu solo quindi negli anni Trenta, che Yambo scoprì le potenzialità della narrazione per immagini. Il suo personaggio-principe, Ciuffettino, prese vita nel 1935 sulle pagine del "Giornale di Cino e Franco" e sugli albi dell’editore Giuseppe Nerbini; in seguito Novelli collaborò anche con Mondadori, per il quale realizzò Gli uomini verdi e I Pionieri dello Spazio ("Topolino", 1935); Robottino ("I tre porcellini", 1935); e infine di nuovo Ciuffettino (1941 e 1943).

Ancora per Nerbini Yambo scrisse e disegnò straordinarie "visioni storiche" a metà fra realismo e sogno, con sfumature surreali, come il Giulio Cesare pubblicato sul "Giornale di Cino e Franco", oppure di deserti quasi metafisici e ancora disperatamente Liberty come Il segreto dell’oasi di Cufra (sull’ "Avventuroso" del 1938). E ancora Oltre le frontiere della civiltà e L’anello degli incas (sempre su "L’avventuroso", 1939 e 1940), o Makanis il bandito senza volto ("Piccolo Avventuroso" 1936) o infine Orlandino cuor d’acciaio, pubblicato nel 1938 sullo sfortunato settimanale "Pinocchio.

La "riscoperta" delle sue strisce per "La Nazione" del 1919 è insomma di un’occasione da non perdere per riesaminare la poliedrica figura di Yambo: il quale, sensibilissimo a ogni novità artistica ma anche tecnologica, divenne pure regista cinematografico, realizzando prima un Otello (1909) e poi, praticamente tutto da solo (ne fu anche interprete e produttore) il film Fiorenza mia! (1914). Fu corrispondente di guerra, e "arruolò" anche il suo personaggio di carta nell’immane tragedia, pubblicando proprio sotto l’egida de "La Nazione" Ciuffettino alla guerra. A un’altra sua passione, la scena, dedicò I fantocci di Yambo, teatro di marionette che girò il mondo dal 1919 al 1943 e che nel 1938 apparve anche in un film, Marionette. Ma per il Teatro scrisse anche commedie "serie", come Un onorevole in vacanza, Papà Gennaro, La cometa.

Insomma, un antesignano della "multimedialità", forse più attuale adesso che ai suoi tempi.